古井燒鵝簡介

古井燒鵝是廣東江門新會的漢族傳統名菜,屬於粵菜系。此菜馳名中外,名揚四海。其風味具有皮脆汁美、肉香甘甜的特點,深受食客喜愛。

據說,古井燒鵝是用南宋宮廷秘方製作的。相傳700多年前,新會崖門發生了一場蒙古侵略中國的宋元大海戰。大戰結束後,一位在南宋宮廷裡負責製作燒鵝的御師,帶著女兒逃難到銀洲湖西岸的仙洞村。禦師在仙洞村開了一間燒鵝店,憑著宮廷秘製燒鵝的高超手藝,把鵝燒得色香味獨特,很快便名揚遠近數十里,生意特別好。後來卸師的女兒長大了,嫁到銀洲湖東岸的古井,女兒也把父親秘製燒鵝的手藝帶到了古井。古井燒鵝由此而起,並代代相傳到今天。

現在的古井鎮有條燒鵝街——天成街,這裡的燒鵝店很多,但名牌只有兩個:一個是恒益燒臘行的“恒益”燒鵝,另一個是平香燒鵝專賣店的“平香”燒鵝。當地人有句話:古井人吃“恒益”,外地人吃“平香”。

新會古典家具城簡介

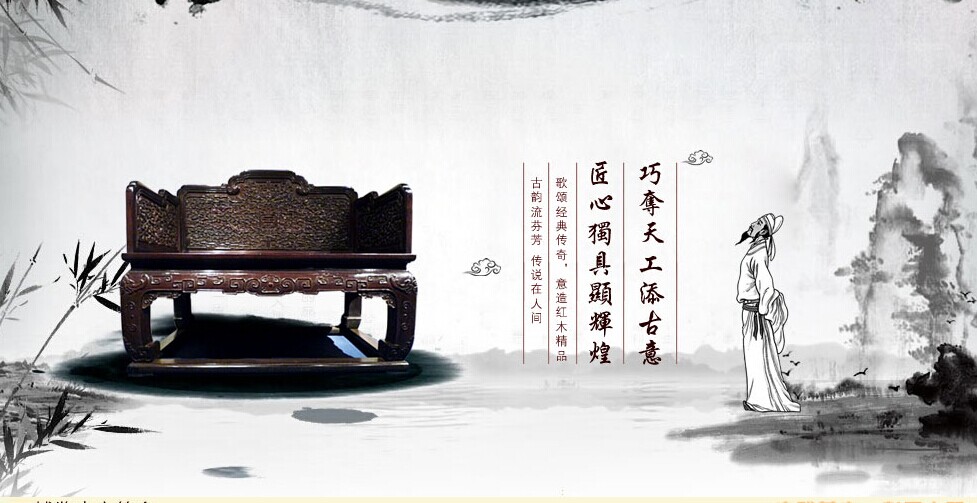

廣東新會古典家具城有限公司是全國最大古典家具專業市場,佔地20公頃,位於中國古典家具之都--廣東新會古典家具產業的核心地帶。總規劃面積100萬平方米,已建成10萬平方米的中國古典家具之都博覽中心和20萬平方米的古典家具商業街區。 2013年2月“新會古典家具城”由江門市新會區地名委員會正式以專類貿易場所命名。

廣東新會古典家具城有限公司座北朝南、氣勢恢宏、交通便利、環境優雅,主體由五縱四橫共24條商業街道組成。以明朝大道、清朝大道、魯班大道、鄭和大道四條道路為主幹道,錯落有序地排布永樂街、萬曆街、雍正街、乾隆街等20條商業街區。隨著400多家古典家具企業的進駐,城內不僅具備完善的交通網絡,而且已經以“前店後廠”的模式形成完整的產業鏈佈局。其中位於魯班大道8號的中國古典家具之都博覽中心是全國面積最大、產品最集中、基礎設施最完善的中國古典家具博覽中心,更是新會古典家具產業轉型升級的標誌。

據清康熙《新會縣志》記載,早在中國明代永樂時期,廣東新會古典家具城有限公司所在地廣東新會大澤蓮塘港就已經是國外紅木船運靠岸引入中國的古港灣。近600來這裡一直是中國古典家具“廣作”的發祥地及集散地。其獨特的歷史淵源和深厚的文化積澱激勵著一代又一代古典家具的愛好者在傳承與發揚之間砥礪前行。新會地區濱臨港澳和東南亞,“中國第一僑鄉”的華僑資源又使得新會古典家具城及其他本地同行在紅木原材料的採購和古典家具的海外推廣銷售方面具有不可比擬的優勢。

新會葵扇簡介

葵扇是江門新會最著名的漢族傳統手工藝品。古稱“梭扇”。約始於晉代。 《廣東新語》、《新會縣志》載:“始於魏晉,盛興明代”。清代咸豐年間,始創玻璃扇;同治年間創火畫葵扇;辛亥革命前後,又創竹籜畫扇。新會流傳這樣的說法:凡能望得見新會凌雲塔的地方,長出的葵扇,葵柄的尖頂對正葵扇正中,否則是歪的。

新會葵扇已入選國家級非物質文化遺產名錄。新會的特產以葵扇最出名,因而新會城有“葵城”的美稱。新會產的蒲葵葉大而不開裂,心蒂園正,骨格細勻,色澤光潔,體質輕盈,加上工人在扇面繪圖描畫,使葵扇顯得特別高雅實用。新會葵扇早已暢銷國內外,光緒十八年(1892年)銷售到俄、英、美、法、古巴、哥倫比亞,秘魯、智利等24個國家和地區。清末民初,新會葵扇的銷售量每年達1.2億柄。

新會陳皮文化

一、陳皮的由來:

《神農本草經》中,陳皮列橘項下,名為“橘皮”,故陳皮別名橘皮。元代醫學家王好古:“橘皮以色紅日久者為佳,故曰紅皮、陳皮”。陳皮以陳為尚、以陳為貴,故又名貴老。《中國藥典》(2005版)記述:陳皮為芸香科植物橘及其栽培變種的干燥成熟果皮,又名橘皮。

陳皮藥材從產區可分川陳皮、福建陳皮、廣陳皮等,以廣陳皮為上品,從種類上可分為陳皮及廣陳皮,質量以廣陳皮為優。陳皮藥材來源較廣,其商品藥材包括茶枝柑、行柑、八月橘、十月橘、榕林甜橘、甜柑、蕉柑及年橘。

廣陳皮的正品為茶枝柑的干燥成熟果皮,主產於廣東新會, 當地叫大紅柑。

二、新會陳皮簡概:

新會陳皮是廣東新會的馳名土特產,是廣陳皮的正品。新會陳皮有近千年曆史,是廣東“三寶”之首和清廷貢品,十大道地廣藥材之一。

新會陳皮融新會優越的自然和人文於一體,寓藥用保健和食品調料價值於一身。新會陳皮不但是新會的鄉土文化,也是嶺南的鄉土文化,不但是新會的印象和文化符號,也是嶺南的印象和文化符號。

2006年新會陳皮被列入國家地理標誌產品保護。 2008年獲批國家原產地證明商標。 2009年入選廣東省非物質文化遺產名錄。

近幾年來,新會陳皮不僅熱銷廣東、港澳地區,還遠銷東南亞與美國、加拿大,據不完全統計,每年新會民間銷往外地的陳皮及其他製品有4000噸,貿易額在3億元以上。

近年來,新會區政府提出對新會大紅柑及其製品(新會陳皮)實施原產地地域保護。據介紹,根據這一設想,將進一步製定和施行相關生產和產品標準,並向國家有關部門申請“新會柑”和“新會陳皮”原產地證明商標,統一管理,統一商標,統一包裝,還要授權和扶持新會柑(陳皮)協會為原產地標誌合法管理單位,實行行業化管理、規範化生產、品牌化經營,以弘揚新會陳皮的品牌文化。

據介紹,世間以川陳皮與廣陳皮最為人喜愛,並以廣陳皮為上品。廣陳皮中,又以產自新會的陳皮為上品,尤其以新會大紅柑皮為珍品,更以經年陳藏為極品,因此,民間有“千年人參,百年陳皮”之說。

新會陳皮之所以成為食物中的精品,在於其內在的藥用和保健價值。陳皮藥用功能,在李時珍的《本草綱目》中就有論述,隨著新會陳皮名聲遠揚,有的醫學書在論述中,甚至專門指出藥用“新會陳皮”。自清朝起,民間就有很多專營新會陳皮的客商,這樣,也促進了新會陳皮走向更廣泛的地帶,加上質量好、味道正、藥用價值高,新會陳皮名氣越來越大,並最終在清同治、光緒年間,與新會大紅柑一起成為了宮廷貢品。

除藥用外,新會陳皮還是製作美味佳餚的極好原料與調味品。如今,在新會區也流行許多調味食用方法,如陳皮蒸魚、陳皮鴨、陳皮骨、陳皮甜品、陳皮糕點、陳皮酒、陳皮涼果等。

新會陳皮之所以味道好、藥用價值高,是由新會大紅柑獨特的生長水土與氣候環境決定的。據介紹,新會陳皮尤以原新會境內的潭江流域沖積平原,特別是銀洲湖沿岸所產為最佳。此地域,西江與潭江交匯,每年汛期,西江就會將遠至雲貴高原的土壤隨洪水帶到銀洲湖,與潭江水匯合,形成獨特的灌溉用水,而每年的12月至來年3、 4月汛期前,西江、潭江徑流減少,海潮倒灌,形成每年一次的鹹潮,因而水土成分中滲透了海水元素。在兩江共同作用下,新會的土壤兼具洪積土與沖積土兩種土壤類型,有利於大紅柑形成與眾不同的品質。另外,此地帶熱量充裕、光照充足,並且雨量充沛,十分利於新會大紅柑的生長。

同時,新會陳皮還有長久形成的獨特栽培與加工技術。每年大紅柑豐收時,在新會的柑園與街道,到處都是曬柑皮的,一時賣不出的果肉,則會被扔掉,因而,新會歷史上就流傳著“新會陳皮比肉貴”的說法。此外,新會人存皮也有自己習慣:麻繩串灶尾熏,麻袋裝閣樓放,陳皮還要年年曬。

新會陳皮以及大紅柑一直以來是本地的主要農業生產項目,最旺時,約在上世紀30年代中期,新會大紅柑種植面積達7萬多畝,年產量達8萬多噸,大量的陳皮從新會銷往外地。上世紀70—80年代,新會也有大量鮮柑與陳皮出口,年創匯300多萬美元,新會也成為優質陳皮的生產地和集散地。

近幾年來,在農業部門提純復壯等技術支持下,目前,全區大紅柑生產規模約有1萬多畝,年產量2萬噸,本地年加工陳皮量達到1000噸以上,創產值4000萬元以上。同時,在新會,經營新會陳皮及其製品的企業與個體工商戶不下百家,據不完全統計,每年經新會民間出外的陳皮及其他製品有4000噸,貿易額超過3億元。

杜阮涼瓜簡介

杜阮大頂涼瓜(又名苦瓜)始種於杜阮一帶已有上百年的歷史,由於杜阮一帶多為沙質土壤,十分適宜種植涼瓜,且瓜型也有別於其他地方,當地人稱之為大頂瓜或“柿餅蒂”。

杜阮大頂涼瓜特點是瓜型肥大,形似木瓜,平頂粒粗,肉厚色綠,味微苦而甘,爽脆無渣,質優型美著稱,是其他產地的涼瓜是無可比擬的;所以慕名來吃正宗杜阮涼瓜的人不計其數,凡到杜阮遊覽的外地人,都以“不吃涼瓜枉此行”為傲,而且聲名遠播省港澳,每年輸往港澳地區上百噸,為此杜阮農業辦已將“杜阮涼瓜”這著名品牌申請專利。杜阮涼瓜每年可分春、秋三造種植。

杜阮鎮的柿餅蒂苦瓜(又稱雷公鑿),果型短,蒂部寬園、果尖似鑿子, 色綠如翡翠,肉厚脆口,一年三季種植,以秋季品質最好,出口港澳,只要亮出"杜阮秋"的牌子,不少人慕名搶購。

睦洲黃沙蜆簡介

黃沙蜆是新會睦洲鎮的特產,蜆身大,肉肥嫩,清甜味美,遠勝於一般的泥蜆,遠近聞名。

新會睦洲鎮,地處西江下游,離出海口較近。西江支流經睦洲鎮之前,水流湍急,把大量的細沙和蜆衝到睦洲,停留在江河裡。蜆在黃沙裡“安居樂業”,享受西江水賜予的自然環境,長得又肥又嫩,成為睦洲的特產。睦洲又以石板村所產之蜆最多,且質量最好,有“本地鮑魚”的美稱。每年的清明前後是黃沙蜆的豐收期。此期間,鄰近各地慕名來睦洲吃蜆的人很多,車輛擠滿睦洲圩鎮的大街小巷。

蜆的烹製方法很多,蒸、焗、燒、炒都可以,而且各有各的風味。最簡單的是清蒸黃沙蜆,只要配上姜、蔥、蒜茸清蒸,就可以吃到味道清純、鮮甜的“清蒸蜆”。沙薑焗蜆有獨特的沙薑香味,令人胃口大開。燒蜆有野味,把油放進大圓盤,下面用火乾燒,然後放入生蜆。蜆被烤熟了,會一隻一隻裂開嘴,發出“卜卜”的響聲,所以又叫“卜卜蜆”。味道最好的是炒蜆,把蒜、姜、酒、糖、味極鮮醬油、蔥、辣椒等拌上黃沙蜆,用猛火炒,炒到蜆咧嘴為宜。

電郵: info@axhccc.com.au

電話: (02) 9718 0066

傳真: (02) 9565 1988

地址: 19 Barclay St, Marrickville NSW 2204